¿Por qué los mexicanos nos despreciamos tanto entre nosotros mismos?

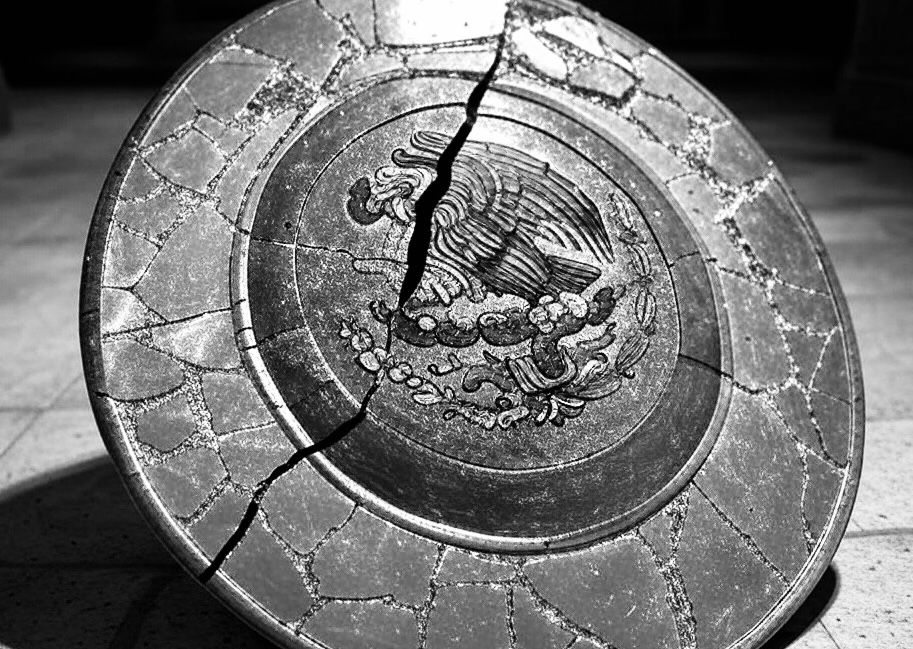

México, con toda nuestra visión de grandeza, diversidad cultural, gastronomía, historia e interminable abanico de costumbres, es también un país fracturado por dentro.

Vivimos rodeados de contrastes que, en lugar de unirnos, nos han llevado a despreciarnos, separarnos y por qué no decirlo, a odiarnos entre nosotros mismos, este desprecio mutuo no es siempre evidente, pero está presente en nuestra manera de tratarnos: nos dividimos por el color de piel, por las creencias políticas, por cuánto dinero ganamos, por cómo hablamos, de dónde venimos y hasta por lo que soñamos, pero lo que más duele, lo que más nos carcome, es que este desprecio no solo lo reservamos para los demás; también lo sostenemos hacia nosotros mismos.

A menudo escuchamos frases como «El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano» y aunque parezca cliché, refleja algo profundamente arraigado en nuestra manera de relacionarnos, nos resulta difícil celebrar el éxito o la diferencia del otro sin sentir celos, envidia o rencor pareciere que como individuos y como sociedad, nos encontramos atrapados en un círculo de desconfianza y de fragmentación constante, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué hemos llegado a este punto?, si somos una nación tan rica en diversidad, ¿por qué utilizamos esas diferencias para convertirnos en enemigos? ¿De dónde viene esta costumbre de despreciarnos, de ver al otro no como un hermano, sino como una amenaza?, la respuesta, como casi todo en México, se encuentra en nuestra historia y en el complejo legado que arrastramos desde hace siglos, México nació como un crisol de contradicciones, una tierra dividida por la imposición de una cultura extranjera que menospreció a las civilizaciones originarias y que construyó muchas de las bases de nuestra sociedad desde la jerarquía y la desigualdad, en lugar de reconciliarnos, nuestras raíces indígenas fueron vistas como un símbolo de inferioridad, algo que había que ocultar, borrar o superar, al mismo tiempo que todo lo europeo y lo blanco fue exaltado como superior comenzando así, un ciclo de división que perdura hasta hoy, una suerte de desprecio heredado que nos lleva a rechazar lo propio, a descalificar lo que nos hace ser mexicanos.

Este rechazo es evidente en muchas facetas de nuestra vida cotidiana, pero ningún terreno lo refleja más que el racismo y el clasismo profundamente arraigados en nuestra sociedad, vivimos en un país donde el color de piel sigue siendo un indicador de estatus y donde el tono de piel determina en muchos casos, cómo te tratará la sociedad, piel clara ser “güero”, continúa asociado con privilegio, belleza, éxito y prestigio, ser moreno o tener características indígenas en cambio, suele estar cargado de prejuicios negativos que relacionan este color de piel con pobreza, ignorancia y subordinación, estas dinámicas no son nuevas ni accidentales: son una herencia colonial que nunca hemos cuestionado de forma seria, este racismo no solo lo ejercen quienes tienen el «privilegio» de conformar la cúspide de esta injusta pirámide social, también lo reproducen aquellos que viven su opresión, muchas veces internamente, es común escuchar frases como “Estás morenito, pero bonito” o “No tomes mucho sol porque te vas a poner negro», comentarios que aunque se creen inofensivos, delatan cuánto seguimos despreciando nuestra morenidad, nuestro mestizaje, incluso quienes habitan en comunidades indígenas terminan reproduciendo este desprecio ya que muchas veces optan por no enseñar sus lenguas originarias o sus tradiciones a las nuevas generaciones, temerosos de que esas características los conviertan en blanco de burlas o exclusión, es una lucha contra uno mismo, un esfuerzo constante por parecer «más blanco», «más civilizado», «más digno», que no es sino reflejo de una falta de aceptación profundamente enraizada.

Pero esta división no solo ocurre en el terreno del color de piel o la pertenencia étnica, el clasismo, una construcción igual de tóxica, se entreteje por todo el tejido social de México, nos hemos convertido en expertos en juzgar a los demás por su estatus económico, por su vestimenta o por las oportunidades que han tenido (o no), a los pobres se les critica por «flojitos», “nacos», «conformistas», “huevones”, mientras que a los ricos se les acusa de ser “fresas», “arrogantes» o “desconectados de la realidad”. Estas etiquetas no solo sirven para descalificar: se vuelven armas para mantenernos divididos, incluso cuando alguien busca salir de la trampa de la pobreza, a menudo enfrenta críticas o resistencia tanto de los de arriba como de los de abajo, existe una narrativa perversa que opera bajo la lógica de que el éxito de uno es el hundimiento de muchos, como si el progreso individual invalidara un supuesto sufrimiento colectivo por falta de oportunidades, en México también hemos aprendido a dividirnos según nuestras posturas ideológicas, los términos “chairo” y “fifí” son ejemplos recientes pero contundentes de cómo hemos reducido nuestra realidad política, social y económica a una guerra de etiquetas, a los “chairos” se les ve como fanáticos irracionales, manipulados, sin criterio propio, mientras que los “fifís” son asociados con arrogancia, egoísmo y un desinterés absoluto por las luchas sociales, etiquetas que aunque surgieron en debates políticos, se han extendido a todos los ámbitos de nuestra convivencia: las usamos no solo para referirnos a los ideales del otro, sino para atacar directamente su dignidad como ser humano y en ese proceso, lo único que logramos es cancelar el diálogo, ahondar las divisiones y reforzar el desprecio que ya sentimos hacia nuestra diversidad.

La fragmentación no termina ahí, incluso lo que debería ser motivo de orgullo colectivo, como la diversidad lingüística del país, se convierte en un campo de exclusión y prejuicio, con más de 60 lenguas indígenas vivas y una variedad impresionante de acentos en el español, México tiene una riqueza lingüística incomparable, sin embargo, nuestras lenguas indígenas en lugar de ser valoradas, son asociadas con atraso o marginación y pasa lo mismo con los acentos regionales: en lugar de celebrarlos como parte de nuestra pluralidad, los usamos como excusa para burlarnos y dividirnos, a los del norte se les dice que «cantan» al hablar, a los del sur que «arrastran las palabras» y a los capitalinos que su forma de hablar refleja soberbia, en las grandes ciudades, llamarle a alguien “provinciano” es suficiente para descalificarlo, como si el lugar de origen viniera acompañado de una pérdida de valor.

Al final, todas estas fracturas son expresión de algo más profundo: no hemos aprendido a aceptarnos, en lugar de vernos con orgullo, nos miramos con vergüenza y con resentimiento, no hemos sanado las cicatrices de nuestro pasado, ni hemos hecho las paces con nuestra complejidad como país, seguimos queriendo parecer lo que no somos: más blancos, más ricos, más cosmopolitas, en el fondo, lo que verdaderamente rechazamos no es al vecino ni al compatriota: lo que rechazamos es a nosotros mismos, romper con este círculo no es fácil, pero es necesario, todo cambio, por pequeño que sea, comienza con la aceptación, lo que no significa quedarnos satisfechos con nuestras fallas como país o como individuos, significa reconocer quiénes somos: un pueblo mestizo, profundamente diverso, que no necesita negar ninguna de sus raíces para avanzar, aceptarnos significa dejar de usar las divisiones como armas y comenzar a verlas como fuentes de fortaleza, valorar nuestras raíces indígenas sin complejos, celebrar nuestras lenguas originarias, dignificar nuestra diversidad cultural, escuchar al otro y aprender de él.

Cuando los mexicanos hagamos las paces con nuestra identidad, cuando dejemos de buscar enemigos entre nosotros y empecemos a mirarnos como aliados, seremos capaces de construir un país verdaderamente unido, no será un cambio inmediato ni sencillo, pero no hay otra manera de superar el vacío que nos ha mantenido atrapados, el día que reconozcamos al otro mexicano como igual, sin importar su color de piel, sus ideas políticas, su clase social o su forma de hablar, será el día en que dejemos de despreciarnos a nosotros mismos, entonces y solo entonces, México será capaz de alcanzar su verdadero potencial.